中学受験の過去問演習の目的は3つある

中学受験の過去問演習には以下の目的が3つあります。

- できるだけ早い時期に出題傾向を親が把握(4~5月)

- 入試レベル問題と現状の学力との差の把握(ベストは6~7月)

- 本番設定でシミュレーション(12月~直前期)

1つめが出題傾向を親が把握する目的。だいたい東京6大学附属中学は4~5月中に発売しているので発売されたら即購入です。

2つめは入試レベル問題と現状の学力との差の把握が目的で、どの単元が苦手なのか?あいまいなままなできてしまっているのか?を把握することです。

最後の3つめが本番の試験と同じ制限時間、本番と同じ解答用紙の形式で解答するシミュレーション目的としての活用方法があります。これら3つの目的について具体的に説明をしていきたいと思います。

出題傾向をできるだけ早い時期に親が把握

1つめのポイントは、できるだけ早い時期に出題傾向を親が把握することです。

なぜ、親が志望校の出題傾向を早めに把握すべきなのか?

理由は、親が志望校の出題傾向を把握していれば頻出単元を早めにつぶせるからです。

志望校でニュートン算が頻出の場合、合格レベルの子達は全員が対策済で得意単元!なので頻出単元では差がつきません

合格者間で差がつかない単元、もし間違ったら致命的だね、、

そう、だから親が過去問で頻出単元を把握し、早めに自宅学習で子どもに指示出しができれば合格に近づけることができるの

中学受験をしてない親(自分含め)は、子どもが分からない単元自体が分からない問題があるあるです(涙

SAPIX生以外の塾でカリキュラムが終わっていないなどがある場合は、いたずらに得点に一喜一憂せず、既にやっている単元の問題がしっかり対応できているのか、その点も考慮して取り組んでみるとよいと思います。大切なのは本番前に分からないところを把握することです。

苦手な単元がわかったら、自宅学習で過去にスキャンしたテキストをプリントアウトして繰り返し復習させるまでが過去問をやるということになります。

特に算数でこれメチャクチャ重要で苦手分野の基礎固めは6年生の7月の前半までにやらないと全く時間が取れなくなってきます

中学受験はとにかく算数です。算数の6年前半のゴールは苦手単元をなくしどの単元でも基礎はどの角度からでも解答できること

それができていないと9月以降の算数は対応できなくなる子が多いんじゃないかな

膨大な量の過去のテキストを圧倒的な時間短縮でコピーして子どもに指示だしするライフハックの方法は以下の記事をご参照ください。

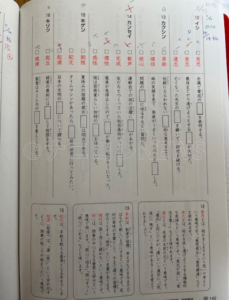

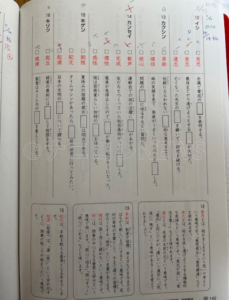

主要な大学附属中学の過去問発売日

さぴ猫家では過去問は声の教育社のオレンジ本を買ってました。下記は2023年の発売日なのですが主要の大学附属中のなかで難関校の過去問は、概ね2025年も3月末~5月中に発売されると思われますので発売したら購入するとよいかと思います。

志望校の入試問題と今の自分の実力との差を把握する

2つめのポイントは自分の体力、攻撃力、防御力の総合的な力がどのくらいあるのか、また本番のラスボスとの力の差はどのくらい違うのかという現状把握です。

塾の授業の進度について

例えばサピックスの場合、だいたい5年生で一通りカリキュラムは終わるので6年になったらできるだけ早い段階で志望校の本番の試験の難易度と現状の力との差を把握することが大切です。なので過去問が全然得点できていない!どうしよう!ということが多いのではないでしょうか。

でも大丈夫です、過去問についてはできなかった問題があれば本番までにできればいいだけ、間違えることでより深く記憶の定着がなされる、とはいってみたもののあまりにも低い点だとショックを受けますよね。ちなみにウチの娘も志望校の初回の過去問の数学は29点でした、、

過去問で見極めたいポイント

過去問は同じ問題が出る訳ではないので、その時できてなくても2月本番に類似パターンの問題がでたときに解ければいいだけです。ここでポイントは知識系は追い込みでどうにでもなります。重要なのは間際でどうにもならない問題ができているかどうかの把握です。

いわゆる基礎的な事項であいまいな部分を把握することになります。

例えば4、5年生の基本問題があいまいなままの場合、算数や理科など秋から冬かけて一気に崩れます。

『あれ?なんでこんなにできないの?』

『あれだけ毎日難しい演習をしているのに点数が伸びない』

なんてことが出てくると思います。そんなときの理由の多くは4、5年時の基礎の部分の知識がうろ覚えのままきていることです。

夏期講習後の算数の壁問題

過去問をやるベストの時期が夏休み前である理由がSAPIXの算数が夏期講習後に鬼難しくなる問題について触れます。

SAPIXの算数は、夏期講習が終わると難易度が一気に2段階ぐらいあがります。なので、夏の算数が中学受験の壁でもあるのですが、夏期講習後に落ちこぼれてしまう可能性があります。そのくらい算数は中学受験の肝でここら辺から親が教えるのが難しくなってくる段階になります。

この苦手な部分を親が把握していないと、不用意に子どもに『なんでできない?』などと声掛けをしてしまいがちです。その結果、子どもが親にできないことを隠したり、カンニングをし出したりなんてのは9月くらいからよく聞く話です。

夏休みから9月中ならまだ5年生のテキストに遡ってたとしてもむりくり時間を作ることはできます。しかし、これが10~11月とかに苦手なところが実は5年の基礎のことがよくわからないまま来ていたなんてことがわかった場合(あるあるなんです汗)、これはマンスリー、復習テストそしてサピックスオープンの復習の時間でどんどん空いている時間が埋まっていくので、親としては泡吹いて卒倒しそうです。

なので、過去問は、あいまいな単元の洗い出しを早めに行うという目的で活用するのがオススメといえます。したがいまして、過去問に取り組む時期のベストは夏前、7月だと学校の中間試験があると思うので理想は6月が◎。あるいは最悪夏休み中に1回でです!とにかく苦手単元を

点が低いなんてあたりまえの話なので、早い時期に敵と自分の現段階の能力の差がどのくらいあるのかを知ることができたら他のライバルより1歩も2歩もリードしていると思います。

本番と同じ制限時間でシミュレーションをする

最後、3つめのポイントは12月~直前期の目的で本番想定のシミュレーションになります。

初回の現状把握の目的とは違い、冬から実際のサイズの問題用紙と解答用紙で制限時間内でのシミュレーションが目的になります。国語なら漢字などの知識系の問題をいつ、どのくらいの時間配分でやるのか?大問の問題数でそれぞれどのくらいの時間を使っていいのか?など実践的なシミュレーションが目的となります。ここでは夏~9月の現状把握目的とは異なり、1点でも多く取れる様にすることが目的となります。

学校によっては実際の過去のテスト問題を説明会で配布してくれるところもありますので、志望校であれば是が非でもゲットする必要があります。

中学受験の過去問演習は何年分やるべき?

第1志望の過去問は少なくとも5年分といわれていますが、前述の現状把握ができていればあとは自分の勉強の進度に合わせて、

できなかった単元を復習⇒演習⇒過去問といったフローで調整すればいいとおもいます。

時間が許すのであれば10年分やってもいいのですが、受験本番まで残り時間が限られている競争なので決め打ちはせずが鉄則です。また、5年で出題傾向も変わってきますので直前期は残り少ない時間で何をするのが得点につながるのかを柔軟に考えてすすめるがよいとおもいます。

もしまた中学受験をやるなら過去問にこだわりすぎないことが反省点

過去問は愚直にやると実施と復習で平気で2日とられてしまうよねー

塾でも過去問やってるので、あれ?点がいいなと思ったら実はやったことがある問題だったり。親は知らずぬか喜びあるあるですw

社会だったら全部やらず例えば過去問の地形図だけをピックアップして解くなど特定の単元のブラッシュアップという使い方はオススメです

<過去問のオススメ活用方法>

12月に模試の点が悪かった、塾によってはクラスが落ちた!なんてのもあります。そんなときに実力より優しめの学校の過去問で高得点子どものテンションあげる作戦は子どもの自信と家族の雰囲気が爆上がりなのでオススメです◎

1月の前受校の過去問は必要?

答えは絶対に必要です。

例えば東京の受験生の場合、1月の前受校がギリギリ東京から通えるかもの埼玉の栄東中、市川、附属校狙いなら早稲田佐賀中や立教新座中、あとは佐久長聖中(特待)なども追加候補に挙がりやすいのかなと思います。もし、サピックス偏差値で余裕で合格圏内であったとしても必ず1年分は目を通してください。

実際に自分のサピックス偏差値より下位、の学校であっても問題の難易度が偏差値に関係ないことがよくあります。また、学校によって出題傾向がかなり偏ることもありますので最悪、過去問をやる時間がない!なんてこともありえますが、事前に1年分過去問に目を通しておくだけでも試験当日の心構えが違います。

1月の前受で勢いをつけるはずが、十分な対策ができておらず不合格になってしまう受験生は実際に少なくないです。ウチの場合、早稲田佐賀は過去問をやって本当によかったです。さぴ猫が実際にやってみて難関上位校と変わらない解法に時間がかかる難しい問題がありました。しかも、時間がかなりかかるのに配点が低いので過去問をやったことで捨てるという判断ができました。

過去問で国語を得意にしたいと思ったら次の『中学受験で短期集中で国語を武器にする戦略』の記事をみて早めに対策を立ててみてください!きっと本番で心強い武器になりますよ。

まとめ

過去問の活用方法は

<6~11月 実力養成期 >

①できるだけ早い時期にあいまい単元の洗い出し

②親が出題傾向を把握し、頻出単元を得意な武器にする

L頻出単元を繰り返し解いてたくさん間違えること

※この時期の過去問演習はとにかくたくさん間違えることが重要です!

間違えることで長期記憶に定着しやすいので過去問演習を利用する。α1の子達のように「灘中数学満点とった~」なんて子は特別なんです。息を吸う様に数学が大好きだったり、親御さんが超絶賢い家系だったり抗えないDNAをお持ちだったりするので、一般人のウチの子には全くない特殊スキルの持ち主とおもって気にしない心持ちが大切です。要は試験本番までに解ければいいだけです。

<12月~直前期>

③1点でも多く取れるよう時間配分のシミュレーション

過去問演習は、5年分の範囲内で上記活用をする。

⇒大切なのは何年分必ずやる!などの量で決めない、本番までの残り日数で柔軟に対応

<前受校などの抑え校対策は?>

前受校などの抑え校であっても過去問は必ず1年はやる

⇒サピックス偏差値でみると余裕のある学校であっても、社会で資料写真が多用されていたりなど直前期にすっかり忘れている!なんてことあるあるです。EU初の女性委員長の顔と名前一致する?ウチは抑え校の前日にど忘れしてて腰が抜けそうになりました(笑

なので必ず1年はやりましょう。

<おまけQ&A>

EU初の女性委員長の名前を答えなさい

コメント

コメント一覧 (4件)

[…] 【中学受験】過去問はいつからやる?サピックスなら6月の夏期講習前、必… 中学受験の過去問演習の目的は3つある […]

[…] 【中学受験】過去問はいつからやる?サピックスなら6月の夏期講習前、必… 中学受験の過去問演習の目的は3つある […]

[…] 【中学受験】過去問はいつからやる?サピックスなら6月の夏期講習前、必… 中学受験の過去問演習の目的は3つある […]

[…] 【中学受験】過去問はいつからやる?サピックスなら6月の夏期講習前、必… 中学受験の過去問演習の目的は3つある […]