中学受験は本当に「意味ない」のでしょうか?

「あんなに塾に通わせて、毎晩遅くまで勉強させて、一体何のため?」、「頑張ったのに第一志望に落ちたら、子どもは傷つくだけじゃない?」――そうした疑問や不安に多くの親御さんが迷いや悩みを抱えて、中学受験の現実に直面しています。

しかし、本当に「意味がない」のは、中学受験そのものではなく、「目的を見失ったままの受験」かもしれません。実際に受験に挑戦して得られる本当の価値とは何なのか?受験をやめるという「中学受験撤退」の選択肢も含め、親と子どもが納得できる判断を下すために必要な考え方とは何なのか?

この記事では、「周囲の流れに流されるまま受験をさせてよいのか?」、「受験させないことで、子どもが後悔しないか?」という悩みを抱えるご家庭にとって少しでも参考になれば嬉しいです!

中学受験の意義と現状

中学受験は、多くの家庭で将来を左右する大きな選択肢のひとつで親子で一緒にできる最後のイベントでもあります。

しかし、ご存じの通り中学受験は過熱しすぎており、受験者数は年々増加傾向にあります。

その背景には、大学受験制度の大幅な変革による不安や保護者の意識の変化が関係しています。

さぴ猫

さぴ猫当初は大学受験よりも競争する母数も少ないので中学受験をする方がトータルでコスパがよいよね?という話でしたが今や真逆です(大汗

- 中学受験の増加と背景

- 社会的な状況の変化

私立や中高一貫校の魅力が広く知られるようになり、公立以外の選択が一般的になってきました。

特に難関大学付属中の人気は、大学受験の制度が変更しつつあり、

子どもが受験するタイミングに変更して不利益を被らないか?という不安だったり、

ペーパーの実力の他に、第三者が介在する内申点で選択肢が制限されるリスクを避けたい

といった理由から中学受験で大学付属中が人気となっていますです。

大人しい子どもと先生との相性が不安、実力とは関係のない主観で判断されてしまうのは避けたいなどの声はママ友界隈でよく聞きますよね

とりわけ難関大学付属中の共学校は、女子の定員数が男子より少なく、

その学校の偏差値よりも高い優秀な子たちが集まるため非常に厳しい戦いになります。

ここでは、まず中学受験を取り巻く現状と背景について、詳しく見ていきましょう。

中学受験者数の増加とその背景

少子化で子どもが減る中にもかかわらず中学受験をする子どもの割合は年々増えてきている状況です。

首都圏では特に顕著で、東京都心部の小学生はクラスの全員が中学受験をするという学校が少なくありません。

- 将来を見据えた早期教育

- 中高一貫校の人気

- 公立校への不安感

たとえば東京都では、私立・国公立中高一貫校の受験者数が過去10年で右肩上がりに増加しています。

しかしながら、公立中学に進む不安、

例えば高校進学の内申点をあげるためだけの小テストに時間を費やすことなどへの疑問視の声がある一方、

中高一貫でより深く効率よく学べることが中高一貫校が人気である理由です。

また、受験競争の激化も進んでおり、塾選びや学習量も大きく影響しています。

このような状況から、中学受験は一部の地域では「常識」となりつつあります。

増える受験者の裏で、親の過熱しすぎる教育熱に戸惑う声もあります。

中学受験を取り巻く社会的状況

中学受験の背景には、社会全体の教育観の変化もあります。

昔と違い、今は早いうちから将来を見据えて準備する風潮が強くなっています。

- 大学受験の激化

- グローバル教育志向

- 親の学歴意識の影響

2020年の大学入試改革により大学推薦や総合型選抜の比率が増え、難関私立大学の合格者数が大幅減になりました。

また、グローバル教育や探究学習を積極的に取り入れている私立中学も増えています。

子どもの将来を考えると、そうした教育方針に惹かれる保護者が多いのも自然です。

しかし、家庭の経済力によって選択肢が分かれてしまうという現実もあります。

教育をめぐる格差は、地域や家庭の事情によって広がっているのが現状です。

中学受験が「意味がない」と言われる理由

中学受験は意味がないという意見もあります。

よく言われているのが

『7割の受験生が第1志望に入れない』

といったもので、これ有名文言で中学受験をしていない親御さんもなんとなく聞いたことあるのかなと思います。

そちらの意見もそうなのですが「中学受験意味ない」と囁かれるリアルな理由は、

中学受験を経験した子たちがその後どの大学に行ったかという統計データがあり、

いわゆる中央値とよばれるのですが、

例えばこれは中学受験勉強で塾にたくさんお金をかけて最終的に入学した先の平均的な大学は

『日東駒専』といわれてます。

ちなみにSAPIX出身のお子さんでさえ中央値は『MARCH』に届いていないというのが

これが中学受験の厳しいリアルで『中学受験意味ない』といわれる所以です。

あれだけお金をかけたのに、家庭学習頑張ったのにこれなら普通に大学受験させた方が親も子どもも楽じゃない?という考えになっちゃいますよね

中学受験のデメリットは子ども本人だけでなく、家族にも影響します。

ここでは、多くの人が「意味がない」や「中学受験させるべきではない」と感じる理由をくわしく見ていきます。

義務教育の学習内容の超えた難易度

中学受験では、小学校の範囲を大きく超える内容を学びます。

特に難関中上位の算数の問題は大人でも解けないレベルで、新小5、新小6、夏休み明けの3段階で「算数の壁」があり、中学受験撤退をリアルに決断しなければならない時期があります。

- 小学内容を大きく超える出題

- 難解すぎる問題

- 合格するために圧倒的な演習量が必要

たとえば、算数では図形や速さの問題で高校の基礎に近い内容も出題されます。

国語の長文問題は、大人でも読みにくい評論や思春期の複雑な心情などを短時間で読み取る物語文などが出されます。

理科や社会も教科書より深い知識が求められ、教科書だけではとても対応できません。

その結果、難関中になるにつれて早くから塾に通って特別なカリキュラムを膨大な演習こなす必要があります。

中学受験の勉強は普通に大学受験に合格してしまう知識量になるのでとてつもなくハードでタフな内容です。

子供への過度なストレス

行き過ぎた中学受験の勉強は、子どもの心と体に強いストレスを与えてしまうことがあります。

塾によっては終わらない復習と大量の宿題で心が疲れてしまうこともあります。

- 復習に1日4時以上かかってしまう

- 大量の宿題

- 模試や試験の連続

- 親との関係悪化も

塾がある日は、夜9時ごろまで勉強し、その後も宿題があります。

睡眠不足が続いたり、目の疲れや食欲の低下につながることもあります。

模試の結果が悪いと、本人も自信を失い、落ち込んでしまうことがあります。

親が期待しすぎると、プレッシャーが大きくなり、反発や対立が起こることもあります。

中には、塾に行くこと自体がつらくなってしまう子もいます。

長期間のストレスは、子どもの健康や人格形成にも影響を与えかねません。

塾によっては毎年女子がメンタル不全で撤退しちゃう話も、、中学受験ではママ友の情報ネットワークはとても重要(リアル

こういう情報は偏差値大好きパパ界隈が一番不足していて全く知らない世界

内部進学の不確実性

中学受験で大学付属中に合格しても、高校や大学への内部進学が確実とは限りません。

難関大学付属中には大学が直接運営している「直系校」と別法人が運営している「系属校」があります。

一般的には「直系校」はどこの大学もほぼ100%大学進学ができるとされています。

一方、「系属校」は大学への推薦枠に制限があり、「系属校」ごとに大学推薦枠が50%だったり80%など

決められています。

直系校は直営、系属校は別会社によるフランチャイズというイメージです

あくまで法人契約なので学校によっては「系属校」として今回契約更新したけれど、、次回はまだ未定みたいな感じの「系属校」もあるようです、大人の世界はそう簡単ではないみたいです

- 内部進学は成績で決まる

- 進学試験がある学校も

- 成績が悪いと外部受験

中高一貫校でも、進学には評定や学内テストの結果が重視されます。

進学条件に満たないと、外部の高校を受け直すことになります。

それまで内部進学を前提にしていた場合、準備不足で不利になることもあります。

学校によっては、推薦条件が厳しかったり、内部進学の枠が限られていたりします。

特に難関大学への内部進学は、一部の上位成績者だけというケースもあります。

入学後のがんばりが、結局は大きく影響するということです。

早稲田系列でいうとS56早学院が直系、S59早稲田中、S57早実、S48早稲田佐賀中などが系属校でそれぞれ大学推薦枠が異なります

早稲田系列で系属校のS59早稲田中は、成績上位は東大や医学部などの受験組、それ以外の中位から下のいわゆる50%が早稲田大学進学という進学校という位置づけ。勉強もがっつりする環境を整えたいご家庭に人気で直系のS56早学院を超える難易度に

S59早稲田中は附属中にもかかわらず、筑駒や御三家の生徒があつまる鉄緑会の4月入学試験免除の指定校になるのすごい

早稲田の政経に行きたいなら直系のS56学院、勉強を頑張りたいならS59早稲田中、青春したいならS57早実っていってました(パパ友

金銭的負担の大きさ

中学受験には、かなりの費用がかかります。

塾代、受験費用、私立校の学費など、家計への負担は大きくなります。

- 塾代が月5万〜10万円

- 受験料が1校2万〜3万円

- 私立中の学費は年100万円超、大学付属中は年120~160万円超

小学4年から塾に通わせると、3年間で300万円以上は普通です。

入学後も、授業料や寄付金、制服代など、次々と費用が発生します。

経済的に余裕がない家庭では、家族全体の生活にも影響が出ることがあります。

「妹弟は公立」

というのは当然だと思います。

普通は2人も中学受験の進学塾いかせて、なおかつ私立中学いかせるなんてとんでもないです!

なので、Xなどで

「世帯年収2000万で都心タワマンだけど夜は副業でUberやって夏期講習代稼いでいる」

といった過熱しすぎた中学受験界隈についてタワマン文学として揶揄されています。

中学受験は、教育にお金をかけられる家庭が有利という現実も否定できません。

お金の問題は、進学先にもかかわってくることがあります。

タワマン文学で有名な麻布競馬場氏や窓際三等兵氏の世界ですよね、どれだけ課金すればゴールはみえるの?という気分になるパパ友勢(涙w

兄妹3人サピックスに入れてるお宅、本当にすごいとおもいます(大汗

こりゃ完全に70歳超えても働かなきゃいかんやつだわ(涙

中学入学後の学習意欲の低下

中学受験を終えると、安心して学習意欲が下がってしまう子もいます。

「燃え尽き症候群」になってしまう子が、実際に少なくありません。

憧れの難関大学付属中に合格したのにずっと授業中寝ている男子がいる事実

- 合格後に勉強しなくなる

- やる気を失う子も

- 成績が急に下がる

ゴールが受験になってしまい、入学後の目標を見失うことがあります。

こちらは受験する学校について

周囲もがんばった子ばかりで、成績が思うように伸びず自信をなくす場合も。

開成に合格したパパ友Drのお子さん曰く「ボク、頭良くなかったみたい、、😢」と挫折を味わい苦戦するのは御三家あるある

大丈夫!頑張れ!

中には、「あんなに苦労したのに意味がなかった」と感じてしまう子もいます。

受験に集中した分、基礎的な生活習慣や自主性が育っていないこともあります。

学び続ける姿勢を育てるためには、受験後もフォローが大切です。

合格しても、そこで終わりにしないことが大切です。

習い事や趣味の制限

中学受験のために、習い事や遊びの時間を減らす必要があります。

受験勉強が生活の中心になり、好きなことをあきらめることもあります。

- 習い事をやめる子が多い

- 友だちと遊ぶ時間がない

- 旅行や外出ができない

ピアノやバレエ、そしてスポーツなど、長く続けた習い事を途中でやめるケースが多く見られます。

毎週の模試や塾のスケジュールが詰まっていて、自由な時間がほとんどありません。

学年があがるごとに通塾の日が増え、塾だけに通う生活にストレスを感じる子もいます。

勉強以外のことに時間を使えないため、多様な体験がしにくくなります。

感性や社会性を育てる大切な時期に、経験が限られてしまうのは大きな損失、それが中学受験です。

なので、いかに息抜きをつくるかということが中学受験を乗り切るポイントになります。

勉強ばかりでなく、いかに息抜きの時間をつくるかもとても大切ですよね

【中学受験ゴールまで走り切るポイントは学習と息抜きのバランス】のブログ記事はこちら

教育格差の拡大

中学受験は、家庭の経済力によって大きく結果が左右されます。

お金がある家庭ほど、質の高い塾や学習環境を選べるからです。

- 高額な塾に通える家庭が有利

- 家庭教師や教材も差が出る

- 時間とお金をかけられる違い

中学受験は、有名進学塾の特別講座や季節講習に通うと、小6では年に100万円以上かかりますし、

加えて家庭学習を親がせずにプロの個別指導塾や家庭教師など全部お任せコースなどしてしまうと

もう大変なことになってしまいます。

その一方で、塾に通えない家庭の子どもは、情報や志望校対策の面でかなり不利になります。

この差が積み重なり、教育格差として固定化してしまう恐れがあります。

子どもの学力が、家庭の経済力で決まってしまうような社会は健全とは言えません。

すべての子どもが、平等にチャンスを持てる仕組みづくりが求められます。

受験の意味を考えるとき、こうした社会的な影響も見逃せません。

中学受験をするメリット

中学受験には、確かなメリットもたくさんあります。

教育や先生の質もさることながら、高いレベルの仲間ができるのが人生でとても得難い出会いになります。

- 基礎学力と勉強の習慣が身につく

- 自分に合う学校で成長できる

- 高校・大学入試で有利になる

- 精神面の成長と自信が得られる

ここでは、中学受験をすることで得られる良い面について、わかりやすく紹介します。

子どもにとって前向きな成長につながる面を知ることが、判断の助けになります。

高い学力と学習習慣の習得

中学受験の準備を通じて、子どもは確かな学力を身につけることができます。

また、毎日勉強する習慣が自然と身につくのも大きなポイントです。

- 勉強のリズムが整う

- 自分で学ぶ力が育つ

- 学力の基礎がしっかりする

毎日の宿題や復習で、少しずつ「自分で考える力」が身についていきます。

中学受験の勉強は、量も多く難しいため、自然と理解力も高まります。

早くからコツコツ努力する経験が、将来の高校・大学受験にも役立ちます。

一度身についた勉強習慣は、社会人になっても大きな力になります。

学ぶ力は、人生を通して使える「一生モノ」のスキルです。

基礎力と習慣がある子は、伸び続ける可能性が高くなります。

TVで塾の先生が中受のメリットは、小6で国会の予算委員会などをみて今日本で何が行われているのかがわかり、アメリカ大統領選挙について家族で話したりすることができるのは中学受験したからこそだと、確かに

あと中受してよかったなと思ったのが旅行先の歴史や地政学の話だったり屋久島の満天の星空をみて星座の話がができるのって、ものすごく家族のコミュニケーションが豊かになります

自分に合った環境での成長

中学受験を通じて、自分にぴったりの学校を選ぶことができます。

私立校や中高一貫校は、それぞれ独自の教育方針を持っていて、多様な選択肢があります。

- 個性を大切にする学校が多い

- 特別なプログラムがある

- 落ち着いた環境で学べる

たとえば、英語教育に力を入れている学校では、英語劇や留学体験ができることもあります。

理科実験や探究学習を重視する学校では、実際に手を動かす授業が多く、楽しく学べます。

のびのびと自分らしく過ごせる環境は、子どもの才能を引き出してくれます。

公立校と違い、進路指導やサポートもきめ細かく行ってくれる学校が多いです。

合う環境に出会えることは、その後の成長にも大きく影響します。

偏差値関係なく「ここに来てよかった」と思える学校に入れるのは、大きなメリットといえます。

中学受験を検討する際のポイント

中学受験をするかどうかを決めるときは、家族みんなでじっくり考えることが大切です。

「偏差値」ではなく子どもに合っているのか、どんな学校を目指すのかを明確にすることが成功のカギになります。

- 家族の意見をしっかり話し合う

- 志望校や目的を明確にする

- 偏差値の意味を正しく知る

受験を前向きな経験にするには、目的を持ち、子どもの適性を見極めることが大切です。

ここでは、中学受験を考えるときに押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

家族での十分な話し合い

中学受験は、子どもだけでなく、家族全体に関わる大きな選択です。

だからこそ、家族でしっかりと話し合い、考えを共有することが必要です。

- 子どもの希望を尊重する

- 無理のない学習計画を立てる

- 保護者も関わる覚悟を持つ

「なぜ受験したいのか?」「どういう学校が合うか?」を一緒に考えることが第一歩です。

親が「行かせたい学校」と、子どもが「行きたい学校」が違う場合もあるので注意が必要です。

話し合いを通して、子ども自身が納得して努力できるかが大切なポイントになります。

また、塾への送迎や体調管理など、親のサポートも必要になります。

家族で支え合いながら受験に向かうことで、より良い結果に近づけます。

受験は、家族の協力が成功のカギです。

家族みんなで同じ方向を向いてがんばれることが、一番の力になります。

明確な目標設定

中学受験を始める前に、目標をしっかりと決めておくことが大切です。

なんとなく受験するのではなく、「なぜその学校を選ぶのか」を明確にするといいでしょう。

- 志望校の特徴を調べる

- 入学後のビジョンを持つ

- 自分に合った学校を選ぶ

学校の教育方針や雰囲気、カリキュラムを理解することはとても重要です。

オープンスクールや説明会に参加して、実際に目で見て感じることも大切です。

「どんな中学生活を送りたいか」「その学校でどんな成長ができるか」を考えてみましょう。

目標がはっきりしていれば、途中でつらいときも自分を支える軸になります。

また、学校との相性が良ければ、合格後も楽しく充実した学校生活が送れます。

志望校選びは、子どもが将来どうなりたいかを考えるきっかけにもなります。

「なぜこの学校なのか」を考えることで直前期の成績が落ち込んだ時などブレずに頑張れます

逆に親が行かせたい学校の場合は頑張れず、あまり良い結果がでてないことが多いのかな気がします

偏差値の正しい理解

中学受験では「偏差値」がよく使われますが、数字だけで判断しないことが大切です。

偏差値はあくまで目安であり、子どもに合う学校を選ぶ材料の一つにすぎません。

- 模試ごとに基準が異なる

- 偏差値=難易度ではない

- 学校との相性も大切

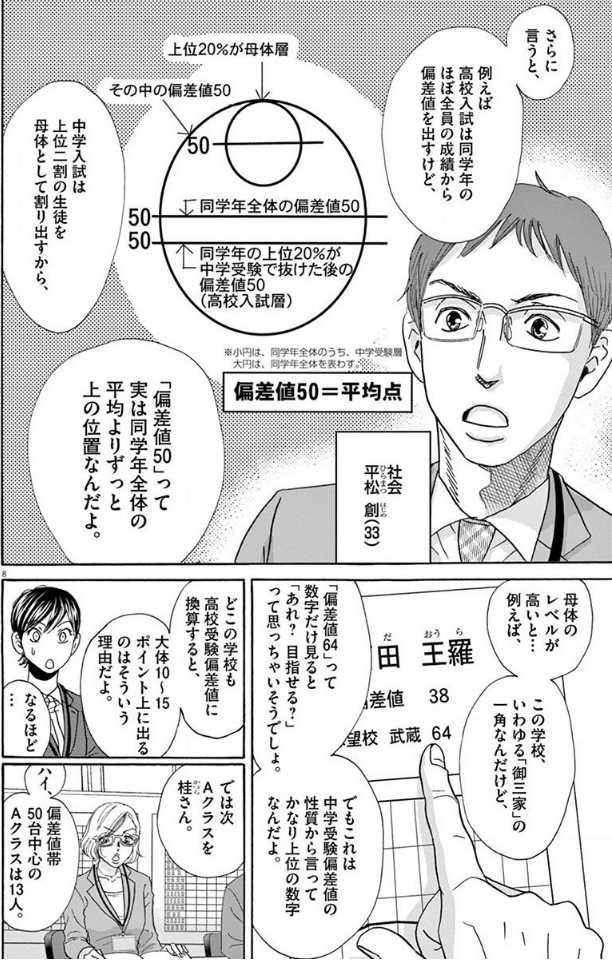

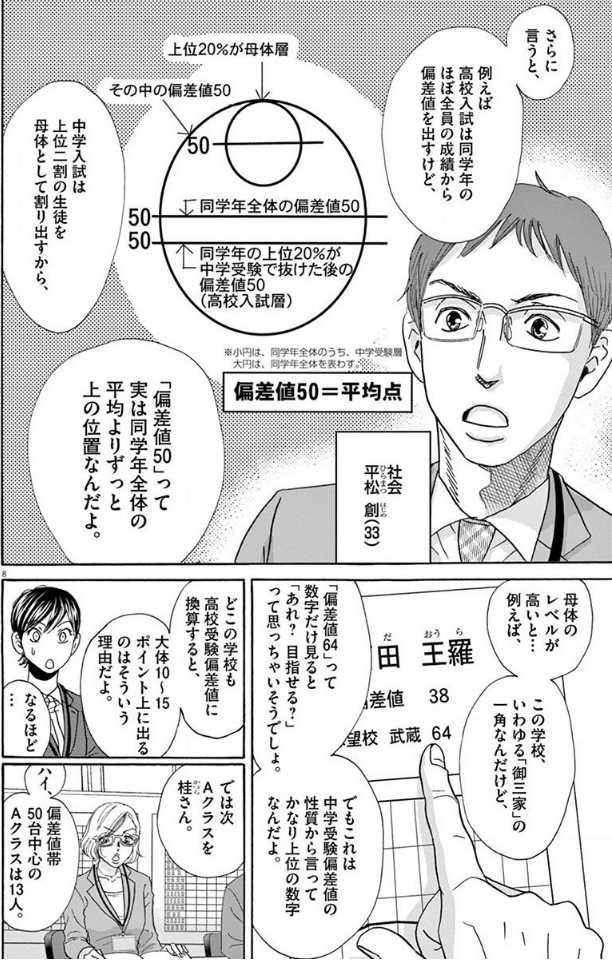

中学校と高校の偏差値が大きく違う理由がこれなんですね

また、中学受験の偏差値は、模試によっても大きく異なります。

たとえば同じ学校でも、模試の種類によって偏差値が5〜10違うこともあります。

有名なところでサピックスの偏差値は四谷大塚や日能研の偏差値より5~10低くなります。

いわゆるサピックスは御三家を目指すための塾なので授業が難しく生徒の全体的なレベルが高いためです。

次に、志望校の偏差値だけが高いだけで、教育方針や校風が合わなければ意味がありません。

逆に偏差値が少し届かなくても、意欲や成長力があれば合格の可能性は十分にあります。

数字だけで志望校を決めず、「この学校で成長できるか?」を重視したいですね。

偏差値は一つの指標として活用しつつ、柔軟に考えることが大切です。

女の子は男の子よりも安全志向が強いので持ち偏差値よりも確実に受かる学校を選択することが多いです

合格率あげるには過去問対策が必須

合格率をあげるにはしっかり過去問対策をする必要があります。

ただし、サピックスなどは過去問が販売され出す小6春での過去問対応が弱いです。

過去問はいつからやるの?親は4~5月、子どもは6~7月がよいでしょう。

タワマン界隈のαクラスで志望校合格したママ友たちはサピックスで対応していない小6前半にオンライン家庭教師や個別指導塾を活用してるご家庭が多かったです。ご参考までに。

東大・早慶大の難関大教師を選べる「オンライン東大家庭教師友の会」

Good Point

- 国内最多数の難関大生が在籍 (東大9,500人、慶應11,700人、早稲田13,900人他)

- 初回無料体験授業で担当教師との相性や指導の質を確認できます

- 専用マイページでどのように指導したかの指導報告と進捗確認ができる

東大・早慶大生をはじめとした現役難関大生の「オンライン家庭教師」なので憧れの大学の話も直接聞けゴールをイメージしやすくなります。

1人ひとりに合わせたオーダーメイドのオンライン授業、過去問から苦手科目の補強まで細やかな対応が可能です。

サピックスは小6夏までの過去問の対応がとても弱いです。過去問対策するなら早めに良い先生を押さえるのが合格したαママさん達の鉄則です

オンラインなので地方在住でも質の高い指導が受けられ、習い事とも両立させやすいです!

偏差値20アップ実績、元SAPIX等プロ講師集団「受験Dr.個別指導塾」

Good Point

- 元SAPIX/日能研/四谷大塚出身の中学受験専門のプロ講師集団の個別指導塾

- 偏差値20アップの実績!!

- 初回無料体験授業で担当教師との相性や指導の質を確認できます

個別塾といえばというアンケートで必ず入ってくる元SAPIXなどの先生による受験Dr個別指導塾。

サピックスのマンスリーテストを受けた日に受験DrのマンスリーLIVE速報の解説動画は多くのサピ生のご家庭がご覧になっていると思います。

偏差値20アップの実績とノウハウがあります!!

ウチは周りには内緒にしてましたがサピックスの他に春~夏まで算数で個別指導塾にいき、苦手科目を集中して演習し得意科目にしました

偏差値20アップの実績というのは本当かなぁ?と思いがちなのですが、ママ友のご家庭の話を聞くと間違いなくあるんだろうなと思いました。

創業40年東京・神奈川・千葉・埼玉在住なら「家庭教師のノーバス」

Good Point

- 中高一貫校付属校出身の教師も多数登録

- サピックスや早稲アカ等併用コースあり・学校補習・苦手科目克服まで幅広く対応

- 初回無料体験授業で担当教師との相性や指導の質を確認できます

家庭教師ノーバスは実際にご家庭に学力テスト、指導力テスト、礼儀・マナーのチェック、面接をクリアした教師のみをご紹介します。

万が一、ご満足いただけなかった場合には無料で家庭教師の変更ができます。

ノーバスでは質の高い教師を、低価格・適正価格でご紹介しています。

オンラインではなく自宅で直接指導して欲しいニーズにピッタリですね

まとめ

中学受験にはメリットもデメリットもあり、「意味がない」と感じる理由も理解できます。

しかし、しっかり目的を持って取り組めば、学力や精神面の成長につながる貴重な経験にもなります。

- 中学受験の良い点と悪い点を知る

- 子どもに合った選択肢を探す

- 家族で話し合って決める

大切なのは「みんなが受けてるから」ではなく、「子どもにとって必要かどうか」を考えることです。

子どもの性格や家庭の考え方に合った道を選ぶことで、後悔のない判断につながります。

無理に受験するのではなく、意味ある経験にするための準備と理解が大切です。

中学受験を通じて「学ぶことの楽しさ」や「努力する価値」を知ってくれたら、それだけで大きな収穫です。

これから受験を考えるご家庭にとって、この記事が判断の助けになれば幸いです。

コメント